[Disculparán los que sí saben de filosofía si esta disquisición carece de sustento, pero yo sé de literatura y libros y algunos objetos lingüísticos, que no de filosofía y lógica y metafísica, propiamente. Reflexiones vicarias...]

¿Es posible ejercer la duda cartesiana de manera discriminada? Es decir, en lugar de atajar rabiosamente cada aspecto y arista de uno mismo, enfocar la comprobación a una sola faceta. Sé que no: si una faceta de mí es parte de mí, entonces toca absolutamente todas las demás y existe en resonancia con todas ellas. Ergo, analizar una implica –al menos de manera tangencial– el análisis de todas las demás.

¿Es posible ejercer la duda cartesiana de manera discriminada? Es decir, en lugar de atajar rabiosamente cada aspecto y arista de uno mismo, enfocar la comprobación a una sola faceta. Sé que no: si una faceta de mí es parte de mí, entonces toca absolutamente todas las demás y existe en resonancia con todas ellas. Ergo, analizar una implica –al menos de manera tangencial– el análisis de todas las demás.

Pongamos por caso que doy ese salto a la certeza (vía la duda sistemática; prueba, error, intento, falla); pongamos por caso que me cuestiono en tanto crítico literario.

Mi primera asunción, especialmente en este momento (con la nariz sumida en los textos que bullen de las aulas a las que he vuelto), es que soy un buen lector. Ahí empieza: ¿un buen lector es un buen crítico? Si el fundamento de la crítica es el análisis a partir de la lectura, se sigue que sí. Luego, ¿soy un buen lector?

Puedo, por ejemplo, encontrar las resonancias de un cuerpo en una obra literaria, leer despacio los sonidos que la componen y reconocer el punto en que el sonido (sólo el sonido) llega a la cúspide de la tensión. Puedo encontrar en mí las vibraciones que pulsan al otro lado de la página, y sentir en la punta de los dedos el roce de una flor (cuando la hace florecer Huidobro, por ejemplo). Puedo mirar al vacío y llenarlo, de experiencia y memoria, de solidez, de dudas, de preguntas que formulan más preguntas. Puedo arrancarle voces de muy vario color a un cuerpo que sólo tenía una. Puedo reconocer una intención en un gesto sutil y escondido.

¿Puedo hacerlo en verdad? ¿De qué recursos me valgo? Memoria, dureza (firmeza, tal vez), creatividad, rigor, práctica, determinación. Quizá.

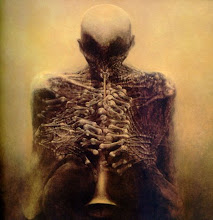

Pero la duda no se disipa. La duda sigue, porque bien podría hacer la asunción entera y derivar sus consecuencias en función de una falacia, o de un falso problema. Y entonces toda esta certeza de que soy un buen crítico está errada, y todos estos años en que me he presumido, arrogante, entre los mejores ("soy bueno, y no te queda duda") han sido sueño.

Entonces esto que soy podría no ser yo, y la directriz que ha llevado los últimos ¿siete? años nunca tuvo rumbo.

Pero queda esperanza, que debe quedar en registro, para la memoria cuando olvide mis propias palabras: insistir, no claudicar, intentar de nuevo, comprobación fáctica, prueba y error.

¿Puedo hacerlo en verdad? ¿De qué recursos me valgo? Memoria, dureza (firmeza, tal vez), creatividad, rigor, práctica, determinación. Quizá.

Pero la duda no se disipa. La duda sigue, porque bien podría hacer la asunción entera y derivar sus consecuencias en función de una falacia, o de un falso problema. Y entonces toda esta certeza de que soy un buen crítico está errada, y todos estos años en que me he presumido, arrogante, entre los mejores ("soy bueno, y no te queda duda") han sido sueño.

Entonces esto que soy podría no ser yo, y la directriz que ha llevado los últimos ¿siete? años nunca tuvo rumbo.

Pero queda esperanza, que debe quedar en registro, para la memoria cuando olvide mis propias palabras: insistir, no claudicar, intentar de nuevo, comprobación fáctica, prueba y error.